Una mostra circolare, idealmente. Anche se poi, all’interno del cerchio, i sentieri non sono tracciati e ogni visitatore è libero di scegliere il percorso che lo richiama con più insistenza. Circolare perché Bruce Nauman – Neons Corridors Rooms (fino al 26 febbraio 2023, a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí), l’ampia retrospettiva dell’artista americano (Fort Wayne, 1941) ospitata all’HangarBicocca si può aprire con un video (Walk with Contrapposto, 1968) e si può chiudere con altri video (Mapping the Studio II, 2001); video che non solo si posizionano agli estremi del percorso cronologico seguito dai curatori ma che ci riportano a quello che pare essere il luogo prediletto dell’arista: lo studio.

f.: B. Nauman/Siae

Mapping the Studio, 2001

schede degli accadimenti in Mapping the Studio

Il primo video, “opera seminale”, riprende l’artista che cammina con una marcata movenza in un corridoio largo circa 50cm; Mapping the Studio, invece, è costituito da sette grandi proiezioni che riprendono lo studio, mappato nottetempo attraverso la vita occulta che in esso si svolge: all’inizio sembra non accadere nulla, si vedono solo sedie, sacchi, scale, scaffali, ma pazientando, emerge la vita notturna che anima questo luogo: di tanto in tanto un insetto fugace svolazza, un topo s’aggira agile nel buio, si avverte il lontano ululato del coyote (lo studio è in una zona agreste del New Mexico e questo richiamo sonoro dall’esterno mette in relazione l’esistenza privata, interna -tendenzialmente più controllabile- con quella pubblica, esterna sulla quale il controllo si affievolisce enormemente). In entrambe le situazioni esposte dai video si ha, comunque, la sensazione di essere dei guardoni (ancora una volta il rapporto interno/esterno): nel primo, quella sgradevole di osservare morbosamente un disagiato; nel secondo, quella un poco paranoica -in un mondo che parla di velocità e multitasking– di essere un perditempo che guarda nelle case dei vicini.

Lo studio dunque come la vera ‘stanza magica’ della creatività dell’artista in cui avanzi di opere in attesa di essere riconosciute come tali e materiali in attesa di essere impiegati sono sparsi per lo studio.

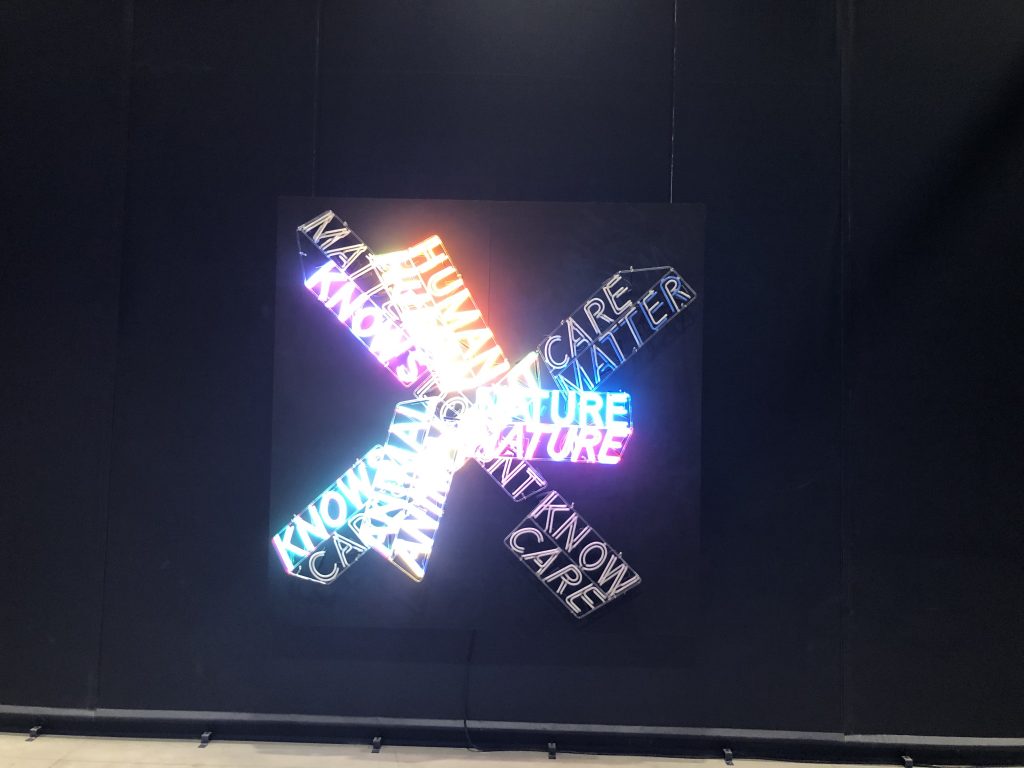

Ma sorgono anche domande: “Come vedo gli altri? Come vedono me?”, “Che posto ho nel mondo?”, o ancora “è in quei posti che nasce l’arte?” oppure quella più ovvia e banale, ma non priva di una sua legittimità: “Ma questa è arte?”. Circolare anche perché i lavori esposti si richiamano vicendevolmente. Ad esempio, nel corridoio che introduce a Mapping sono appese delle schematiche schede che elencano i vari accadimenti ripresi nei video che (mi) ricordano One Hundred Live and Die, 1984, una specie di tavola combinatoria i cui neon colorati congiungono le parole “Live” e “Die” con altri termini a seconda della riga e della colonna in cui sono posizionate. Ancora, molti di questi lavori si aprono ad interrogativi sullo spazio, sulla percezione, sulle emozioni, ma anche sulla vita sociale.

L’artista costruisce, infatti, spazi non solo delimitandoli con pareti e soffitti, ma anche con le luci e i suoni.

Esempio principe dell’uso combinato dei primi con le luci è Green Light Corridor, 1970. Quest’opera integra uno strettissimo corridoio in cartongesso e la luce verde fluorescente che lo inonda dall’alto; di per sé già uno spazio altro rispetto a quelli quotidiani. Ma la magia finale avviene quando si emerge da questo corridoio e il mondo ci appare, per una manciata di secondi, velato di magenta. In questo caso l’americano costruisce con questo gioco di percezione visiva un ulteriore spazio altro, che increspa le labbra in un sorriso fanciullesco destinato a spegnersi, però, se una riflessione sulla monotonia di uno spazio monocromo s’avanzasse nella mente.

L’attenzione agli aspetti spaziali dell’esistenza, ai luoghi chiusi come lo studio (e alla conseguente collocazione fisica e all’atteggiamento mentale che le persone in questi spazi possono assumere) è testimoniata anche da altre opere presenti in mostra: ad esempio Dream Passage with Four Corridors, 1984, (quattro corridoi si dipanano da una stanza quadrata i cui arredi -sedie e tavoli- sono disposti ‘specularmente’: alcuni a pavimento altri a soffitto) la cui composizione sconvolge le ovvie aspettative del fruitore, disorientandolo. Collegati a queste ricerche spaziali sono anche i concettuali “Model for Tunnels” esposti (sorta di modelli di installazioni sotterranee mai realizzate).

Suoni, parole e frasi, sono impiegati, invece, come ‘materiali grezzi’ in Raw Materials, 2004, per delimitare ancora uno spazio diverso da quello nel quale si è: l’effetto è quello di essere partecipi di un evento di massa quando si è, invece, perfettamente soli.

Sfruttando telecamere a circuito chiuso e specchi si fa esperienza di una sorta di dislocazione fisica; si avverte la non sempre piacevole sensazione di essere scollegati dal proprio corpo. Può accadere di vedersi camminare in un corridoio in ritardo sull’entrata: si crea, così, una tensione fastidiosa tra la percezione che il nostro corpo ci offre di essere in un punto preciso del corridoio e l’informazione che, attraverso gli occhi che guardano il monitor, giunge al cervello: ne scaturisce il disagio di non riuscire a conciliare e armonizzare l’informazione intellettuale con la percezione del corpo; e se questo aspetto può anche contenere -tutto sommato- la piacevolezza del gioco illusionistico, in una riflessione più profonda la piacevolezza non trova posto perché attraverso il dispositivo messo in atto da queste opere noi vediamo noi stessi come oggetto, il nostro corpo diviene meno di una mera cosa tra le altre, come uno scatolone abbandonato in un corridoio. E se il corpo è ridotto a semplice cosa, pericolose conseguenze ne possono scaturire…

Altre volte, invece, non ci si vede riflessi nello specchio che abbiamo di fronte ma vediamo il visitatore al nostro fianco. E qui, essendo necessaria la collaborazione più o meno esplicita del vicino, si apre la tematica del sociale e della relazione. Per questa necessità che più individui operino ‘insieme’ per poter apprezzare il lavoro nella sua totalità potremmo quasi parlare di opere relazionali ante litteram. Questa via ci porta così ad un livello interpretativo aggiuntivo in cui si capisce che riflessioni sulla società e socialità sono componenti dell’opera di Nauman. Fatti salvi ineludibili interrogativi sulla (video-)sorveglianza che, inevitabilmente in un mondo che non pochi osservatori hanno definito “capitalismo della sorveglianza”, telecamere e video non possono non evocare (e sui quali tutti noi è vitale che ci soffermiamo), l’attenzione dell’artista sembra però più diretta nei confronti di una socialità , per così dire, ’domestica’, rivolta al vicino di casa, alle relazioni che si instaurano con il prossimo nel suo senso proprio di colui che non è distante, che vediamo in carne ed ossa, che condivide con noi uno spazio ristretto; per dirla breve, colui che sta ‘qui e adesso’.

Insomma, più che l’universalità e i grandi temi della convivenza globale tra popolazioni, quindi più che un’umanità remota, e intellettualmente astratta, il lavoro di Nauman celebra le problematiche di una relazionalità da vicinato, di quartiere. I corpi sono individuali (il mio, il tuo e quello dell’artista o di sua moglie), si danno convegno nella stanza immersa nella luce gialla (Black Marble Under Yellow Light, 1981-89), nello spazio striminzito di un corridoio. Infatti, il calco in cemento dello spazio vuoto tra le gambe di una sedia è quello della ‘sua’ sedia; il braccio e la bocca sono la bocca e il braccio di sua moglie; è il suo corpo che viene riproposto con i neon in Neon Templates of the Left Half of My Body Taken at Ten-Inch Intervals, 1966, e nel Green Light Corridor “non volev(a) che la gente ci facesse la sua perfomance”.

E, alla fine, dopo il girovagare per questa mostra ci si ritrova nel proprio corpo. Esso ci si è fatto presenza, ci si sono palesate le connessioni con lo spazio, le emozioni fisiche e psichiche che con esso si sono vissute. Esso non è oggetto, ma elemento necessario, e tuttavia non unico, della nostra umanità.

Pirelli HangarBicocca, via Chiese 2, Milano – 15 settembre 2022 ¦ 26 febbraio 2023

Add Comment