Nei castelli, si sa, abitano anche i fantasmi; ed eccoli evocati già dalla sala più fiabesca, la seconda. Merito del Mantello della regina delle nevi, 2014, di Sabrina Mezzaqui che, sospeso come un fantasma costruito di ritagli di carta e perline, si ripropone frammentato negli specchi rotti di Michelangelo Pistoletto (Two Less One, 2009 e Two Less One Black, 2011). Lo specchio, elemento magico per eccellenza, moltiplicatore di infinite immagini, soglia di passaggio per mondi incantati, luogo di ricerca della verità e strumento di vanità (“Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”) imprigiona anche i nostri riflessi, liberandoci magicamente al mondo di “Fantastic Utopias” (a cura di Ilaria Bonacossa ed in collaborazione con Galleria Continua).

Non è l’unico fantasma che si aggira per le sale, perché, proseguendo la visita, in un cantuccio nascosto, incontriamo la piccola scultura di Ilya e Emila Kabakov, Charles Rosenthal 1913 Pianista e Musa, 2001: il mantello di un pianista è accasciato sul pianoforte a coda dal quale emerge la musa. Anche qui, la figura del fantasma, essere che c’è e non c’è, è evidenziata dai drappi svuotati dal corpo. L’atmosfera è però più drammatica, rispetto alla precedente: la posa del mantello, lo sgabello rovesciato sono indizi di eventi ombrosi: la musa è lì, ma dov’è il pianista? L’ispirazione è arrivata, ma l’artista è sparito… lo scioglimento all’enigma sta forse nel fatto che quest’opera è parte di un lungo progetto della coppia, dedicato ad una “storia dell’arte alternativa” che ha come protagonista, appunto, Charles Rosenthal, artista inventato, rappresentante di una possibile via alternativa dell’arte sovietica se quest’ultima non avesse imboccato quella del realismo socialista.

Fiaba e utopia si fondono in quest’opera che funge da collegamento con quelle ospitate ai piani superiori dove le riflessioni sociali degli artisti si fanno evidenti.

ⓒ A. Rossetti

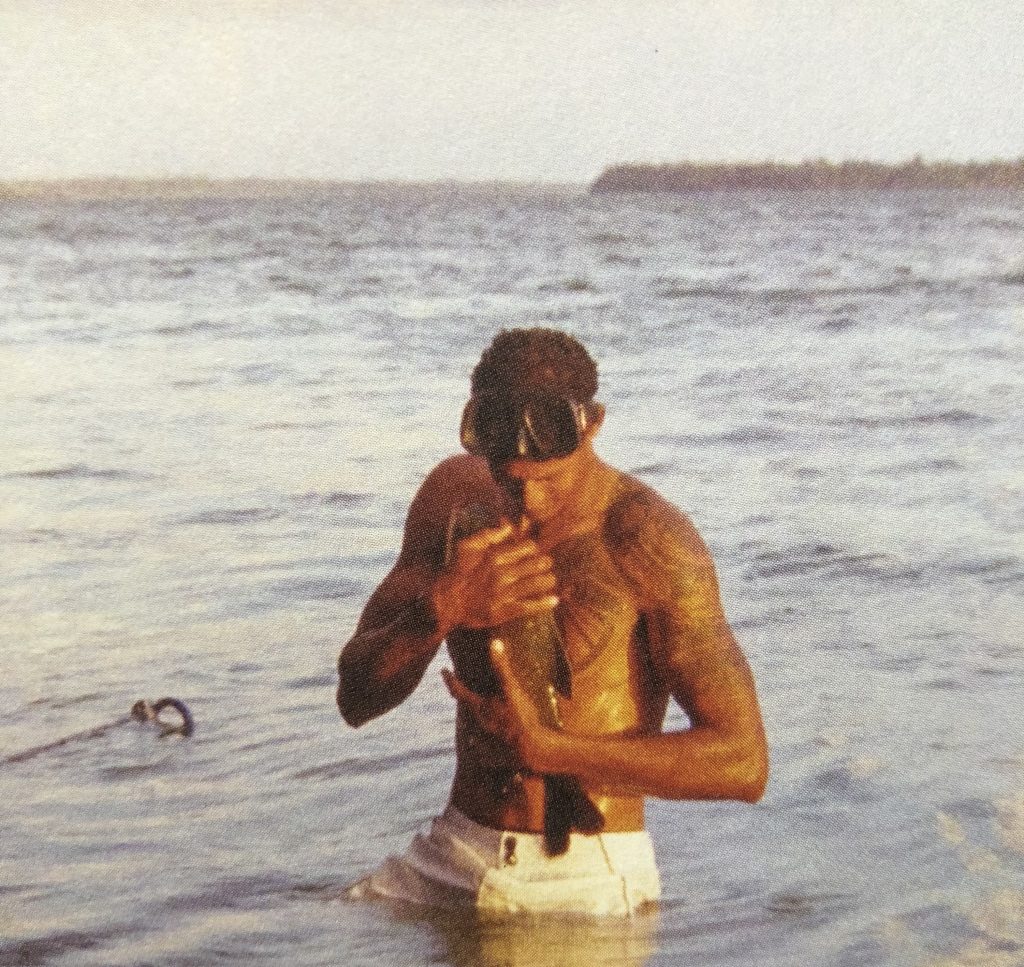

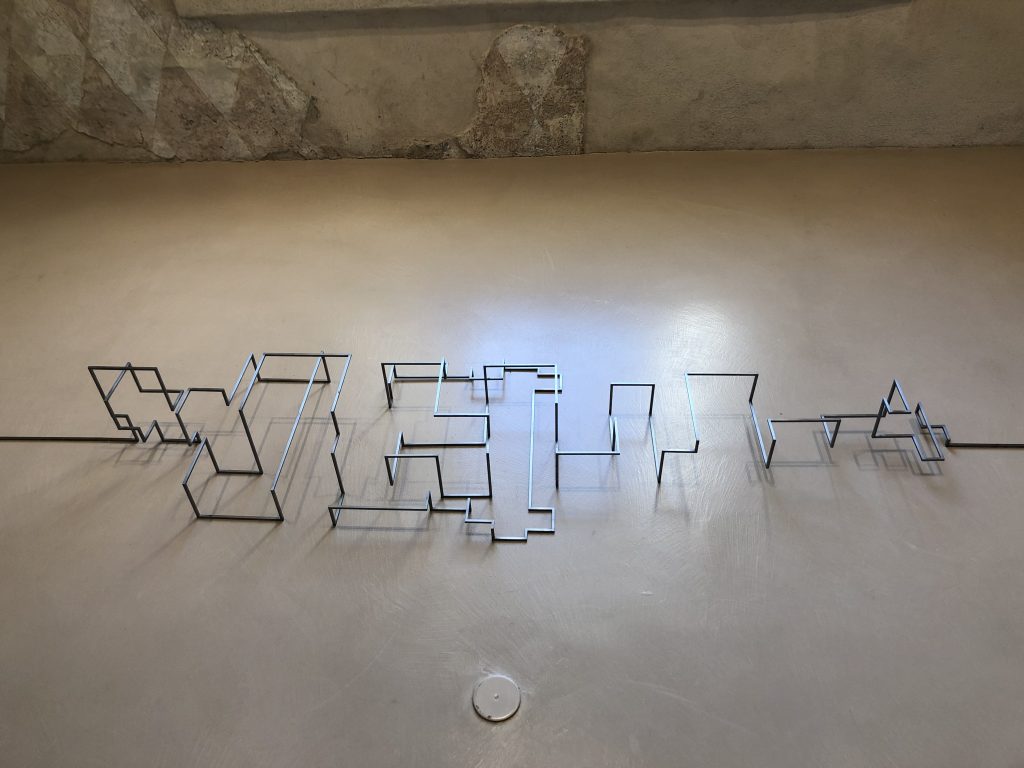

Il piano superiore, infatti, ospita la video-installazione dell’artista brasiliano Jonathan De Andrade, O Peixe / The Fish, 2016 che documenta un particolare rituale di pesca osservato a Piaçabuçu e a Coruripe, nel nordest del Brasile (leggiamo in catalogo): successivamente alla cattura, il pescatore prende tra le braccia il pesce ormai agonizzante, accarezzandolo e cullandolo, accompagnandolo alla morte. Si rimane spiazzati davanti a queste immagini in cui la tenerezza del gesto finale contrasta con l’impegno profuso per la cattura. Il video apre prospettive su concetti come sopravvivenza, vita, morte, crudeltà, rispetto, consapevolezza, necessità, animismo aderendo tuttavia più ad uno spirito documentario e antropologico che artistico. La sala adiacente, dedicata -si direbbe- al tema della relazione, in cui non si sfugge a certe suggestioni minimaliste, trova il proprio fulcro narrativo nell’opera di Antony Gormley, Signal, 2012, una sottile barra d’acciaio che, opportunamente piegata, riproduce la sagoma sdraiata di un corpo e che ricorda i diagrammi degli schemi elettrici ma anche le strutture modulari di LeWitt. Da un lato quest’opera esplicita la visione antropocentrica di molta poetica minimalista, dell’uomo misura di tutte le cose, che era già stata portata allo scoperto da Robert Morris con i suoi arredi scenici dei primi anni ’60 (Box for standing e Column, significativamente arredi per le scenografie del Living Theatre: oggetti che, come le sculture geometriche ambientali, svolgono una funzione di delimitazione dello spazio ed evidenziano lo stare del corpo in esso). Quest’opera condivide la stanza, e le collega quasi fisicamente, con altre due opere: Les textes de la Lumière / La lumiere des Textes, 1992 dell’artista cinese Chen Zhen e una fotografia di Hiroshi Sugimoto, Basilica of Saint Francis of Assisi, 2016.

La prima è una scaffalatura chiusa suddivisa in scomparti ognuno dei quali ospita oggetti d’altri tempi legati al mondo della comunicazione e dell’informazione, ciascuno circonfuso da un alone rosso dovuto al pigmento colorato e alle luci al neon; esalta la forza della parola (sono riportati, con un gioco di trasparenze sulle vetrine, versi del poeta francese René Char) e il momento aurorale della comunicazione che sognava di collegare tutto il pianeta. La sagoma umana di Gormley è posta in posizione centrale tra l’opera di Chen e quella di Sugimoto suggerendo che l’uomo ha sempre cercato anche di comunicare con l’eterno, lo spirituale; appunto, come lascia intendere l’opera del fotografo giapponese che eternizza uno scorcio della basilica assisiate di San Francesco. Ripetizione, evidenziazione dello spazio, documentarismo sono gli elementi minimalisti di questa fotografia. Il bianco e nero, l’assenza della figura umana trasportano lo spettatore entro uno spazio mistico, la cui omogeneità, in una ricchezza di dettagli senza varietà, spaesano lo sguardo che vaga senza appigli (tutto è visibile e perfettamente a fuoco) trovandosi così costretto a cercare requie, assurdamente, nel punto di fuga dell’infinita prospettiva. Tutto ciò esprime quel senso di spiritualità ed elevazione oltremondana che non abbandona mai l’uomo.

ⓒ A Rossetti

È espressione di contestazione politica l’enorme pesce volante (Feiyu, 2015 del divo cinese Ai Weiwei) che ci accoglie alla stazione successiva; questa creatura fantastica e leggera (realizzata seguendo le tradizionali tecniche cinesi per la costruzione di aquiloni) ha abbandonato le pagine di un libro simbolo della più antica tradizione culturale cinese (lo “Shanhaijing” -Il classico dei monti e dei mari-), che la rivoluzione comunista aveva vietato, per sorvolare Jardín, 1998, l’installazione vegetale che il cubano Carlos Garaicoa ha costruito stendendo un manto erboso sopra un tavolo e arricchendolo con un rigoglioso bonsai al quale fa da contrappunto un piccolo schermo con le immagini di un albero malandato visto dall’interno di una casa. Opera polare che spinge su coppie di concetti: addomesticazione-ferinità, interno-esterno, privato-pubblico, vita-morte. In questa stanza immaginifica la coppia di opere si contrasta a vicenda: al gigantismo di Feiyu si oppone il miniaturismo di Jardín; alla stabilità della terra la mobilità di aria e acqua.

Ancora un piano sopra e ci imbattiamo nel trabattello e nei vestiti poeticamente confezionati con mattonelle e ceramiche prelevate da luoghi abbandonati, in un affettuoso e patetico tentativo di recuperare frammenti singolari di storie collettive dell’ucraina Zhanna Kadyrova, Second Hand, 2019.

dx: Z. Kadyrova, Second Hand, 2019

ⓒ A.Rossetti

La varietà e singolarità dei materiali riutilizzati per frammenti è una caratteristica anche delle altre due opere presenti in sala, entrambe dell’artista camerunese Pascale Martine Tayou, che con un terzo pezzo è l’artista più esposto in questa collettiva. Egli gioca con le questioni di sesso e genere. Delle tre, l’opera migliore è in questa stanza: Fresque de craies F, 2015, una grande opera parietale composta da centinaia di gessetti la cui disposizione ondulata e le variazioni cromatiche danno vita ad un quadro dinamico e vibrante, l’applicazione di uova di vetro colorato, che amplificano un po’ confusamente gli effetti cromatici, non nuoce alla suggestività dell’opera nel suo insieme. Il cristallo trasparente è il materiale principale per Totem Cristal, 2019: due figure antropomorfe, maschio e femmina, si fronteggiano in un dialogo muto ravvivato dai vistosi accessori di cui sono ornate. La differenza sessuale è adombrata anche nella terza opera, Cache-Sexe, 2014, un tessuto, appeso in una posizione di passaggio, ispirato ai parei africani, indossati indifferentemente da uomini e donne, al quale sono legate boccette e ampolle, alcune con liquidi colorati ed etichettate con nomi di noti profumi. Quasi a voler mischiare, con grande piacevolezza visiva, cultura africana e occidentale, in una giocosa confusione dei generi.

sx: B. De Bruyckere, Deux Corps, 2019

ⓒ A. Rossetti

Infine, nell’ultima sala una serie di mensole sorreggono svariate fogge di vasi in terracotta ricomposti con i propri frammenti ora lasciati al naturale, ora dorati ora smaltati. La reattività differente che i singoli frammenti hanno alla luce è un piacevole diversivo per l’occhio (Ornaghi & Prestinari, Ritrovarsi, 2019).

Ma l’opera che veramente rapisce appena si entra nella stanza è l’arazzo ricamato a jacquard di Kiki Smith, Congregation (Girl with Forest Animals), 2014, ben allestito sul muro leggermente scrostato. L’artista ha fatto ricamare nelle Fiandre una ragazza, assisa nuda su un ramo che pare un tronco, circondata da animali della foresta: un cerbiatto, un pipistrello, uno scoiattolo e gufi. La scena simbolista, ambientata in una foresta incantata ove suolo e cielo spartiscono medesimo biancazzurro, è immersa in un’atmosfera mistica, quasi esoterica, che si fa, a sua volta, garante della indecifrabilità della narrazione. Così ogni cosa è sospesa dall’azione, immobile ma non immobilizzata. Ritorna quell’alone d’incanto della seconda sala, amplificato da altri dettagli simbolisti: la sostanziale piattezza della composizione, la nudità della giovane, la poetica dello sguardo, qui sottolineata con l’espediente dei raggi che si dipartono dagli occhi. I tronchi ricamati diventano tridimensionali riproduzioni in cera nell’armadio magico di Berlinde De Bruyckere, Deux Corps, 2019, un enorme cassa minimalista che custodisce due finti tronchi conservati come reliquie, frammenti di una vita estinta (curioso il gioco sulla materia che si instaura tra i tronchi finti in cera e l’armadio di vero legno).

ⓒ A. Rossetti

Il nostro viaggio fantastico è giunto, così, al termine: entrati da uno specchio riemergiamo da un armadio e viene da pensare che l’unica vera utopia sia che l’arte possa cambiare il mondo.

Se così è l’opera che compendia l’intera mostra è quella che vediamo in apertura del percorso espositivo: Today will end, 2011, una scritta luminosa dell’artista indiana Shilpa Gupta: le utopie durano un giorno, poi, muoiono. Come le farfalle.

Rocca di Angera (VA) ¦ fino al 1 novembre 2020

La mostra costituisce la terza edizione del progetto che Rocca d’Angera e Terre Borromee dedicano all’arte contemporanea ospitato dal 2018, anno inaugurale, nell’Ala Scaligera della Rocca.

Add Comment